誰もが知る名画や古くからある伝統的な文様。

これらを商品利用することはできるのでしょうか?

絵画や浮世絵などの美術や伝統文様を使ってオリジナルグッズを作る方法、商品化する際の注意点をお伝えします。

「パブリックドメイン」となっている作品を中心に、伝統文様・古美術や絵画作品を商品化するポイント、商品化した例なども紹介します。

目次

パブリックドメインを利用するには?

世界的な名画や、伝統的な文様図案。

一作品を商品化のために二次使用する場合には、作品の著作権を持つ所有者や団体に許諾をもらうのが一般的ですが、以下のような2つのアプローチも存在します。

- 商用利用可能なパブリックドメインの利用

- 文様や図案を所有する法人サービスの利用

商用利用可能なパブリックドメインの利用

「パブリックドメイン」とは、著作物や発明について、著作権など知的財産権が発生しておらず誰でも利用できる状態のことをいいます。著作権が発生していない理由は、主に次の2つのいずれかです。

- 作者の死後70年経過(※原則通りの場合)し、著作権が消滅している

- 作者が著作権を放棄している

中世・近世に描かれ、現代に伝わる絵画には、1つめの理由でパブリックドメインとなっているものが多くあります。

名画と呼ばれる有名な絵画であっても、パブリックドメイン化しているものなら商用利用が可能です。

ただし、使用において制限が全くないわけではありません。

著作権は切れていても所有権を持つ人がいる場合には、所有権を侵害してしまう可能性があります。

また、著作権が消滅していて、権利所有者も不在であったとしても、著作者の没後に著作者を否定する、著作者の精神を犯すような改変、名誉を傷つける行為などは禁止されています。

中には、上記の問題はクリアしているものの、表現手法によっては剽窃(ひょうせつ)や文化盗用ではないかとネット上で議論が起きてしまい(いわゆる炎上)、販売・公開を中止するケースもたびたび発生しています。

パブリックドメイン利用のメリットは、申請や許諾などの手続きをせず、比較的手軽に利用できることです。しかし同時に、著作者や所有者等の細かなチェックが入らないことで、後々に思わぬトラブルが発生する可能性もあるのがデメリットでしょう。

パブリックドメインの商用利用時には利用規約等を必ず確認しておきましょう。

文様や図案を所有する法人サービスの利用

文様や図案を所有している法人が、商用利用できるサービスを提供している場合もあります。

そういったサービスでは伝統文様や図案などがデジタルアーカイブ化されており、文様や図案のデータを利用することが可能です。「デジタルアーカイブ」とは、公的資料や芸術作品などをデジタルデータとして記録・保存、公開して利用できるものをいいます。

こうした伝統文様のサービスは、文様の意匠を保護しながらも、商用での幅広い活用を図るプロジェクトであるケースが多く、商用利用を前提にした問い合わせには、比較的スムーズな手続きが可能と思われます。

パブリックドメイン利用の際の注意点

パブリックドメイン作品の利用において忘れてはいけないことは、誰も知的財産権を持たず、パブリックドメイン化された作品であっても「著作者人格権」は消えないことです。

著作者人格権は「著作権」の一部で、没後に作者を否定したり、名誉を傷つけたりするような行為は認められていません。

具体的には、悪意のある改変やアダルトサイトの広告への利用などがそれに当たります。

このほかにも、「二次的著作物」「著作隣接権」などについても注意が必要です。

「二次的著作物」とは、ファンアートなどの、いわゆる「二次創作」と呼ばれるものです。

元となる著作物へ、何らかの新たな創作性を加えた場合これに該当します。

二次的著作物の著作者にも、通常の著作権と同様の権利が認められますが、原作の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者と同じ権利を有するとされています。

パブリックドメイン作品で二次的創作を行った場合には、その二次的著作者に著作権が発生することを念頭に置いておく必要があります。

「著作隣接権」とは、創作者ではないものの、その著作物を伝達するのに貢献している立場の人の権利です。実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者などがこれに当たります。

パブリックドメイン作品を録画・録音したもの、演奏したものなどには、この著作隣接権が発生することを覚えておきましょう。

商用利用可能なパブリックドメイン作品

では、商用利用が可能なパブリックドメインの作品にはどのようなものがあるのか、パブリックドメインの作品を利用して商品化された例としてどのようなものがあるのかをまとめます。

パブリックドメイン作品を公開している団体・サイト

作品を所蔵・公開している美術館ごとに、代表的なパブリックドメインの作品をピックアップしてご紹介します。

メトロポリタン美術館

40万点以上の作品のデータがパブリックドメインとして公開されています。歌川国芳をはじめ、歌川広重の「東海道五十三次」、葛飾北斎の「富岳三十六景」の「神奈川沖浪裏」「赤富士」、写楽など日本の浮世絵や、フェルメール・ゴッホなど西洋の巨匠の作品もあります。作品ページの「Public Domain」マークが目印です。

ニューヨーク公共図書館

75万点以上のデータが公開されています。歌川広重の「庄野 白雨」、「源氏物語絵巻」などの浮世絵、世界の古地図、古い写真、楽譜、著名人直筆の手紙などジャンルも多岐にわたります。作品の小さなサムネイル画像の一覧は圧巻。作品ページに「Free to use without restriction」とあるのがパブリックドメインの作品です。

アムステルダム美術館

70万点以上のパブリックドメインのデータが公開されています。自国オランダの画家の作品が多く、フェルメールやレンブラント、ゴッホなどの作品があります。現存するフェルメールの作品は40点にも満たないのですが、そのうち代表作「牛乳を注ぐ女」など4点も公開。作品詳細中の「Public Domain」が目印です。

ナショナルギャラリーオブアート

ナショナルギャラリーオブアートはスミソニアン博物館の1施設で、4万5千点以上のパブリックドメインのデータを公開しています。レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ、ゴッホやモネ、フェルメール、ゴーギャンなどの作品もあります。 パブリックドメインの作品には「PUBLIC DOMAIN」マークが付いています。

パブリックドメイン美術館

パブリックドメインとなっている美術作品を、600dpiでスキャン・公開しているウェブサイト。抽象絵画の創始者・カンディンスキーの絵画やロートレックのポスター、イギリスの詩人・デザイナーで「モダンデザインの父」と呼ばれるウィリアム・モリスの図柄などが公開されています。

パブリックドメインから商品化した事例

上記で紹介したようなパブリックドメインの作品を使った商品の例をご紹介します。

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を商品化した事例

引用元:フェリシモ|猫部

こちらは葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を使用した猫のつめとぎです。

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」は国内だけではなく、世界的にも浮世絵の代名詞的に知られている作品。名所を描いた連作の浮世絵「富嶽三十六景」の1つで、同シリーズ中の傑作であり世界的にもよく知られた彼の代表作の1つでもあります。

このつめとぎはフェリシモ「猫部」の商品であり、「神奈川沖浪裏」のパブリックドメイン作品をもとに商品化されています。

ウィリアム・モリスの「ボタニカルデザイン」を商品化した事例

引用元:フェリシモの雑貨|Kraso

ウィリアム・モリスは19世紀イギリスの詩人でありデザイナーで、生活と芸術を一致させようという「アーツ・アンド・クラフツ運動」を主導しました。彼のデザインの特徴は植物をモチーフにしている点で、「ボタニカルデザイン」とも呼ばれています。柔らかいタッチと美しくデザイン性が高いのが特徴です。このストールはパブリックドメインとなっている彼のボタニカルデザインを利用したフェリシモの商品です。

また、このパブリックドメイン事例とは別に、ウィリアム・モリスのボタニカルデザインはコットン生地「リバティプリント」の1種類としても長く愛されています。コットン生地小物のほか、手芸用コットン布地として国内の手芸店でも手に入れることができます。

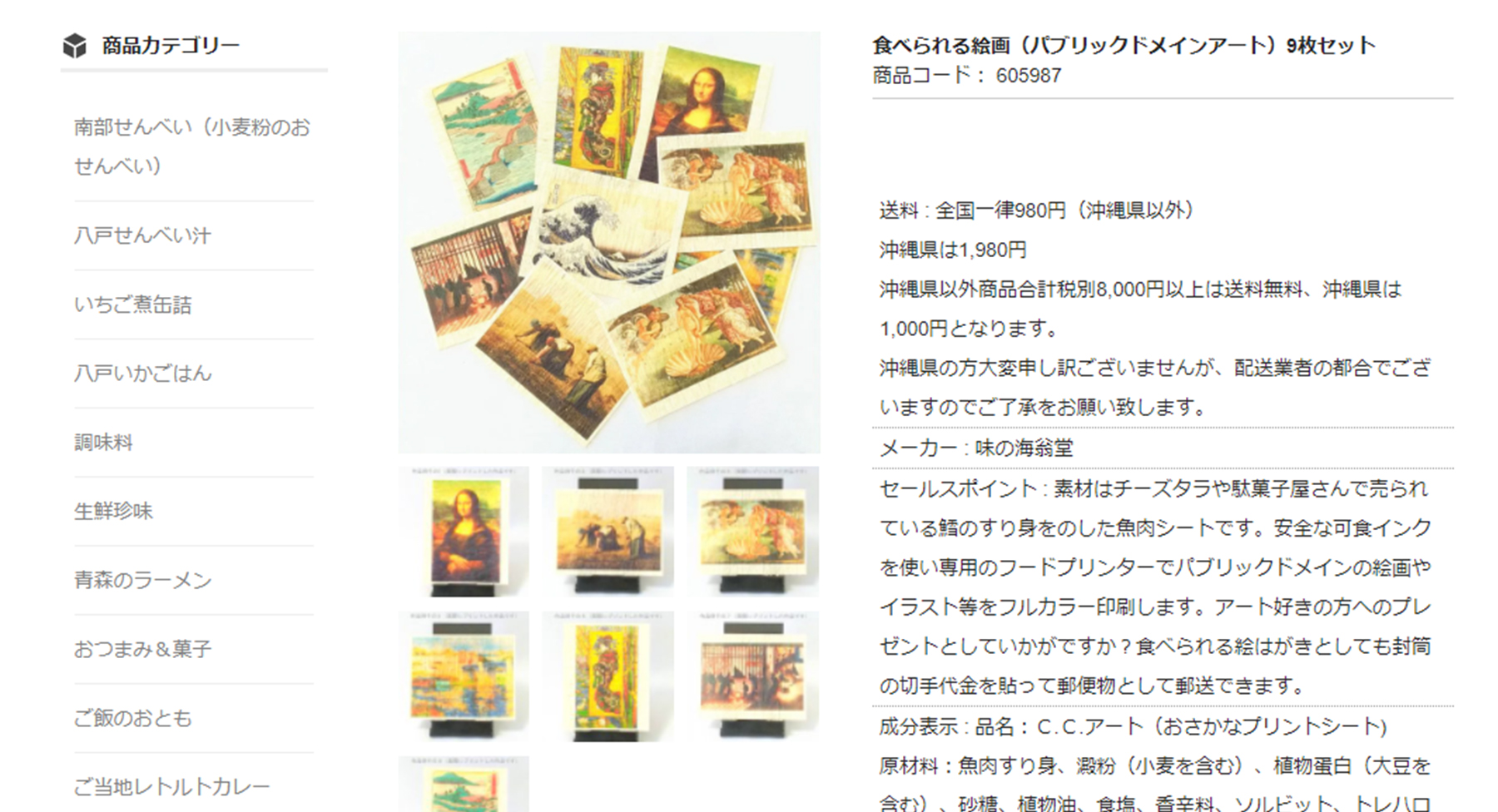

「食べられる絵画」としてパブリックドメインアートを魚肉シートに印刷できるサービスの事例

引用元:味の海翁堂|食べられる絵画(パブリックドメインアート)9枚セット

次は少々変わり種、魚肉シートにパブリックドメインの作品を印刷した「食べられる絵画」の商品です。チーズ鱈などに使われているたらのすり身をのした魚肉シートに、安全な可食インクでパブリックドメインの作品をカラー印刷したものです。写真の例以外でも、パブリックドメインになっている作品なら印刷してくれるサービスです。

文様や図案を所有する法人サービス例

次に文様や図案を所有する法人サービスについて解説していきます。

多くは、伝統的な文様を保存・保護するために発足したプロジェクトですが、同時に商用利用をスムーズに行えるようにスキームを作ることで、伝統文様の幅広い展開を図っています。

西陣織の帯図案をデジタルアーカイブするプロジェクト

京都造形芸術大学の共通工房によるプロジェクトで、西陣織商の老舗「細尾」所蔵の約2万点の西陣織の帯図案をデジタルアーカイブ化する実践授業です。「MILESTONE」というプロジェクトを通じて、イタリアのブランド「FURLA」とのコラボ商品を発売した実績もあります。

伊勢模様/伊勢型紙の保護と活用

「伊勢型紙」は、三重県鈴鹿市で作られてきた着物や手ぬぐいの生地に柄を染めるときの型紙です。「型地紙」と呼ばれる台紙に、彫刻刀で文様や図柄を彫り抜いて作ります。現在は伝統的工芸品として保護され、型紙だけでなくランプなどの商品にも活用されています。

TBP(東洋美術印刷株式会社)「文様百趣」

2200点以上の伝統文様のデザイン素材を検索・ダウンロードできるサービスです。実存していた陶器や着物の素材からトレースしたデータで、デザインの背景となる意味など付帯情報も提供しています。色を変更したりパーツを取り出して利用したりといったデータの加工も可能です。

山梨デザインアーカイブ「YAMANASHI DESIGN ARCHIVE」

山梨県に伝わる文化財などのデータをデジタル化して配信する山梨県のプロジェクトです。時代や場所といった付帯的なデータも確認することができます。県内の土器や染型紙から採集した文様のほか、色のデータや造形物の3Dデータなども提供しており立体的なグッズにも活用できます。

著作権が満了・消滅した作品の商品化でも許諾は必要

よく知られた芸術作品の中には、著作権が満了・消滅しているものが多数あります。 しかしそういったものを利用する際も、許諾が必要となる場合があります。

鳥獣戯画

ウサギやカエルなどの動物たちが躍動感たっぷりに描かれ、「日本最古の漫画」とも言われて親しまれている鳥獣戯画。

原本を所有しているのは、京都の高山寺です。

平安時代末期~鎌倉時代初期の作品とされるこちらの著作権は消滅しており、パブリックドメイン化されています。

しかし、高山寺が所有権を持っているため、鳥獣戯画を利用するには許諾が必要です。

現在世に出ている様々な鳥獣戯画をモチーフにしたオリジナルグッズは、いずれも高山寺から許諾を得た公認商品となっています。

歌舞伎

歌舞伎の舞台美術や隈取・衣装をモチーフにする場合は、歌舞伎に関する事業を展開してきた松竹株式会社が監修に協力しています。

また定式幕柄(黒・柿色・萌黄色の帯の並び)をはじめ「歌舞伎」などの文字商標も、松竹株式会社のグループ会社である株式会社歌舞伎座が商標として取得しているため、使用時には注意が必要です。

初代ミッキーマウス

2024年1月1日をもって、初代ミッキーマウスの米国での著作権の保護期間が終了したことが話題になりました。

「クラシックミッキー」「オールドミッキー」とも呼ばれる初代ミッキーマウスは、白目がなく黒目のみで、肌が白く耳は黒、おなじみの白い手袋をつけていないのが特徴です。

ミッキーとミニーのデビュー作は、1928年にウォルト・ディズニーが公開した『蒸気船ウィリー(Steamboat Willie)』という短編アニメであると言われており、この公開から95年が経過した2023年末をもって、米国での著作権の保護期間が終了したとみなされました。

同様の理由で、1926年に発表された子ども向け小説『くまのプーさん』は一足先に2022年からパブリックドメイン化されており、さっそくホラー映画『プー あくまのくまさん』という作品が公開されています。

初代ミッキーマウスをモチーフにした作品も、ホラーなどの今までになかったタイプが続々発表されているようです。

著作権法に国境はなく、日本の著作物がアメリカで利用される場合にはアメリカの著作権法が、逆にアメリカの著作物が日本で利用される場合には日本の著作権法が適用されるのが原則です。

そのため、日本でも初代ミッキーマウスに限ってパブリックドメイン化されたとみなす考え方が主流となっています。

しかしながら、著作権の保護期間は国ごとに異なっており、日本の著作権法の規定では、保護期間が曖昧な部分も存在しています。

ディズニー社は、ミッキーマウスの名称とデザインを世界各国で商標登録しているため、商標としての使用は引き続き制限されます。名称をブランド名や店名にする、ロゴデザインに取り入れるといった商標権の侵害にあたるものは認められませんが、パブリックドメインとなったことで、単なる絵柄として初代ミッキーマウスを使用する分には可能になったと考えられます。

著作権は作品ごとに設定されているため、これから徐々に保護期間が終了していく可能性がありますが、現段階でパブリックドメイン化しているのはあくまでも、1928年バージョンの初代ミッキーマウスであることを忘れないようにしましょう。

まとめ

常に人気のある伝統文様やアートを使ったグッズ製作にはいろいろな方面からのアプローチ方法があり、商品化することが可能です。

人気を博した「鳥獣戯画展」などの博物館・美術館での企画展では、ミュージアムショップのオリジナルグッズも大きな話題になりました。

名画や伝統文様とIPキャラクターがコラボした限定グッズは、話題性も高く、ファン層も幅広いことが伺えます。

パブリックドメインの作品や公開されている文様の多くは、WEB上でも閲覧できるものが多くありますので、息抜きがてらに眺めてみてはいかがでしょうか?思わぬグッズアイディアのヒントが隠れているかもしれません。